El balance cambiario de 2024 se verá favorecido por la proyección de un saldo comercial que pasaría de terreno negativo a positivo, impulsado principalmente del rebote en las exportaciones agrícolas de la mano de la recuperación en los volúmenes de cosecha, junto con la reversión del déficit de la balanza energética.

No obstante, serán distintos los intereses que el próximo año estarán pujando por hacerse del mayor ingreso neto de divisas que aportará la balanza comercial. Entre los principales, la necesidad de recomponer un stock (negativo) de reservas internacionales en mínimos históricos; los pagos de deuda en USD con el sector privado; atrasos en la remisión de utilidades y dividendos; y la creciente deuda comercial con importadores.

En suma, no son pocos los desafíos por delante que tendrán que abordarse para sacar provecho del retorno a una balanza comercial positiva, que lejos estará de ser suficiente para resolver los problemas heredados. Además de administrar la escasez y encuadrar los diferentes plazos entre los flujos y stocks acumulados, de fondo se deberá volver a recrear un esquema cambiario consistente y sostenido en el tiempo que elimine restricciones, reduzca la brecha cambiaria, corrija el atraso cambiario e incentive la liquidación de exportaciones.

El sector externo de la economía argentina está dejando atrás un 2023 para el olvido. Producto principalmente del impacto de una de las sequías más severas de que se tenga registro sobre el sector agrícola, actividad que genera más de la mitad de las ventas externas del país. En consecuencia, la pérdida por exportaciones rondaría este año los USD 20.000 M, equivalente a cerca de un 20% del nivel del año pasado o a 4 meses de importaciones.

Este escollo es de suma relevancia para Argentina. Para dimensionar, desde 1990 a esta parte, en cerca de 8 de cada 10 años la economía local registró un saldo comercial positivo; pero, en contraste, en 7 de cada 10 presentamos un déficit de cuenta corriente.

¿Qué significa esto? Que la balanza comercial positiva no alcanza a cubrir el déficit en la balanza de servicios y de remisión de rentas al exterior (intereses por pagos de deuda externa, royalties y utilidades y dividendos de grandes empresas, entre otros conceptos).

Por lo tanto, cuando el agro se encuentra en problemas, la economía local debe irremediablemente obtener financiamiento, utilizar reservas internacionales o enfrentar un ajuste cambiario (devaluación) que contribuya a corregir el desbalance externo.

En este sentido, la sequía llegó en un mal momento. Por un lado, el año había comenzado con un reducido stock de reservas y una apreciación cambiaria que, junto con la elevada brecha, coordinaban un exceso de demanda de divisas. Asimismo, el financiamiento externo se encontraba agotado, producto de mercados internacionales virtualmente cerrados y un acceso al crédito del FMI -prestamista de última instancia- que se había producido en años previos.

Evitando el ajuste

En este marco, el año electoral configuraba naturalmente un desencuentro entre los incentivos políticos y un necesario ajuste que debía ser de magnitud.

No obstante, a fin de sostener su competitividad electoral, el Gobierno priorizó el sostenimiento de la actividad económica y el empleo, evitando a toda costa un ajuste cambiario.

Como corolario, en los primeros diez meses del año, mientras que los volúmenes exportados acusaron el impacto de la sequía y retrocedieron 17% i.a., los volúmenes importados no-energéticos lo hicieron tan sólo 2% i.a.

¿Cómo lo logró? Empleando diferentes fuentes de financiamiento internas y externas y aplicando desdoblamientos cambiarios: (1) Reservas internacionales, cuyo stock en términos netos (con DEG) pasó de USD 8.700 M a inicios de año a un mínimo histórico actual de -USD 10.300 M; (2) El swap de monedas con China, activando dos tramos por cerca de USD 11.500 M; (3) Deuda comercial con importadores (sobre todo de bienes) que mostró un acelerado crecimiento, predominando como motor para sostener las compras externas: sólo en 2023 el endeudamiento neto en el caso de los bienes ya trepó USD 16.000 M (equivalente a cerca de 3 meses de importaciones), dejando un stock cercano a los USD 47.300 M, más del doble del stock habitual; (4) Desdoblamientos cambiarios para incentivar las exportaciones, procurar desalentar importaciones y mantener contenida la brecha cambiaria; (5) Fortalecimiento de las restricciones de acceso al mercado oficial.

En suma, se sostuvo un flujo de importaciones relativamente elevado a costa de una acentuación de los desequilibrios macroeconómicos: el tipo de cambio real se aprecia un 11% en lo que va de 2023 -32% en la gestión-; la brecha cambiaria registró un máximo histórico al rozar picos próximos al 200%; se profundizó el deterioro del balance del BCRA; y se forzó un crédito comercial que comenzó a generar tensiones de las empresas con sus proveedores y casas matrices.

La herencia, ¿se resuelve con el agro y la energía?

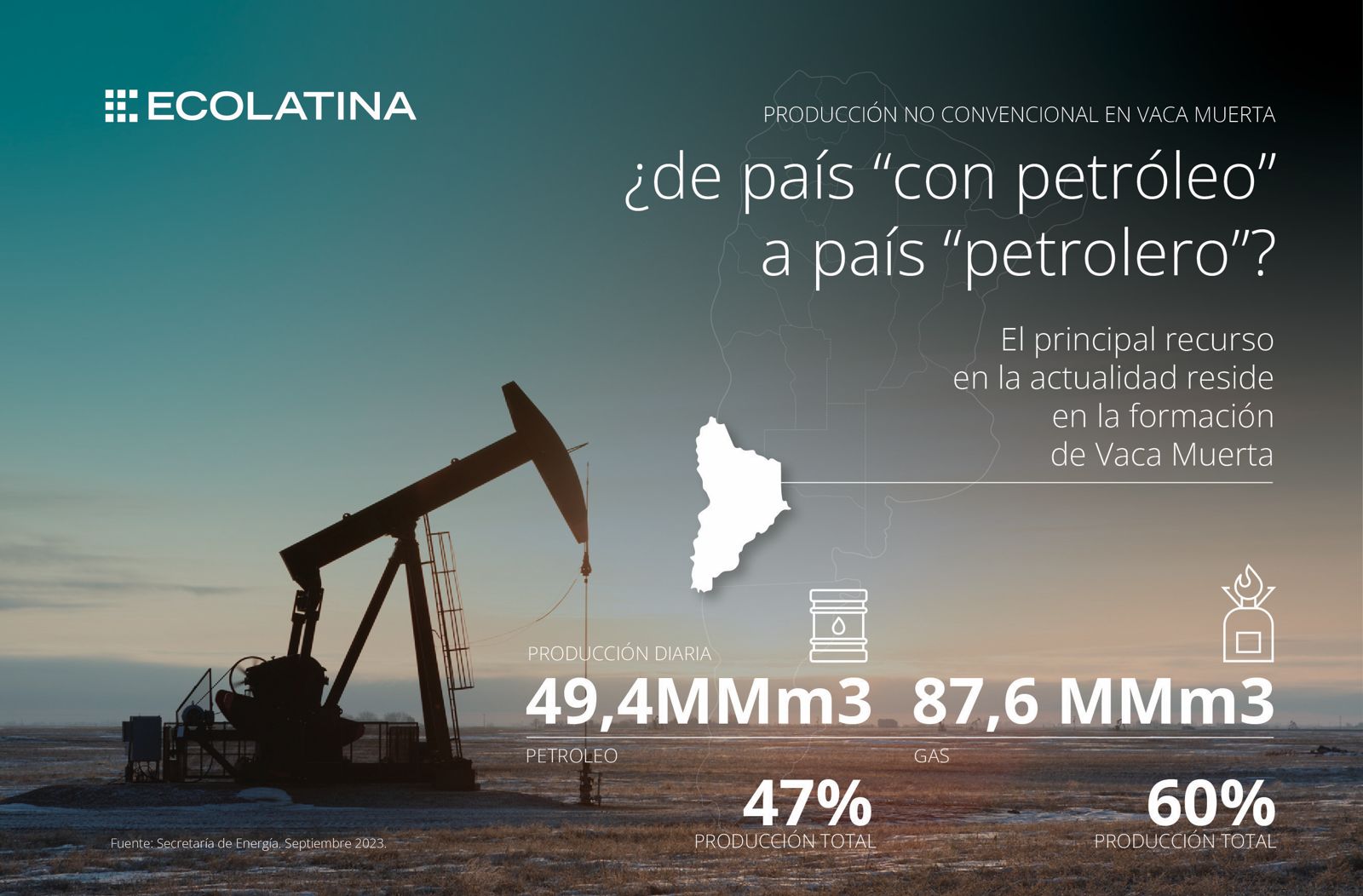

De cara a 2024, estimamos que la balanza comercial retornará a su habitual superávit. Por un lado, si bien por debajo de los niveles pre-sequía, tendrá lugar una importante recuperación en el valor de la cosecha agrícola, en cerca de USD 13.000 M respecto a 2023. A ello se le sumará el sector energético, el cual robustecerá la balanza comercial aportando, según nuestras estimaciones, un superávit cercano a los USD 3.500 M, dejando atrás una larga historia deficitaria iniciada en 2011.

No obstante, esta necesaria oferta de divisas convivirá con un conjunto de intereses que competirán por hacerse de los nuevos dólares que aportaría la balanza comercial.

(1) Acumulación de reservas. En primer lugar, el BCRA partirá con un nivel de reservas netas en mínimos históricos que deberá recomponer a fin de comenzar a sanear su balance, recobrar poder de fuego para intervenir en el mercado y favorecer el proceso de estabilización de la economía.

(2) Vencimientos de deuda en USD. En 2024, entre los vencimientos correspondiente a títulos públicos, Organismos Internacionales, Club de París y el FMI (que excederán a los desembolsos), los compromisos netos ascienden a USD 13.600 M[1]. En este contexto, cabe recordar que con el FMI los pagos netos suman cerca de USD 4.300 M, a la espera de la renegociación con el organismo que encarará el gobierno de Javier Milei.

(3) Una deuda comercial por importaciones de bienes que se encuentra más que duplicando el stock normal histórico en cerca de USD 25.000 M, a lo que se sumarán utilidades y dividendos no remitidos al exterior.

En este marco, y descartando una inmediata y simultánea normalización del flujo y stock de pagos de importaciones dado el complejo punto de partida, el tratamiento asociado a este último factor esperamos que sea similar al esquema implementado a partir de diciembre 2015, tras el levantamiento del cepo cambiario al inicio del mandato de Mauricio Macri.

A partir de un tratamiento diferencial de los stocks acumulados y los nuevos flujos, y partiendo de un tipo de cambio oficial que haya dejado atrás buena parte del atraso actual (más caro en términos reales), prevemos se busque garantizar una normalización de los nuevos flujos de pagos por importaciones e instrumentar una regularización gradual (mediante algún esquema de reprogramación) para los stocks acumulados.

Al mismo tiempo, según lo que se desprende de las últimas declaraciones del presidente electo, Javier Milei, el próximo gobierno podría liberar stock de deuda comercial que sea cancelado accediendo libremente al dólar financiero (CCL), pudiendo regir asimismo para los nuevos flujos. Esto tendría la ventaja de la inmediatez en el acceso, pero asumiendo un costo que será inicialmente superior (la brecha cambiaria seguirá existiendo) al de realizar la operación al tipo de cambio oficial. En este marco, la remisión de utilidades, dividendos, regalías se regularizaría con posterioridad.

En suma, no son pocos los desafíos por delante que tendrán que abordarse para sacar provecho del retorno a una balanza comercial positiva que lejos estará de ser suficiente para resolver los problemas heredados. En lo inmediato, será necesario administrar la escasez y encuadrar los diferentes plazos entre los flujos (oferta y demanda estacional de divisas, pagos de deuda) y los stocks acumulados (deuda comercial, utilidades y dividendos, etc.).

De fondo, se deberá volver a recrear un esquema cambiario consistente y sostenido en el tiempo que elimine restricciones, reduzca la brecha cambiaria, corrija el atraso cambiario (hoy en niveles inconsistentes con un superávit de cuenta corriente) e incentive la liquidación de exportaciones, en el marco de la necesidad de estabilizar la economía para evitar acelerar el escenario de crisis nominal.

[1] Excluyendo Letras Intransferibles, Letras en Garantía y Avales.