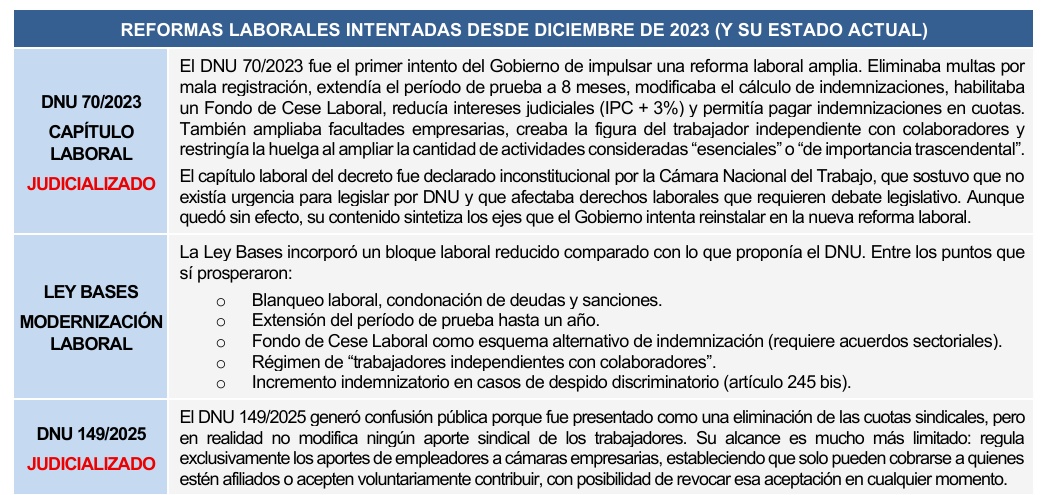

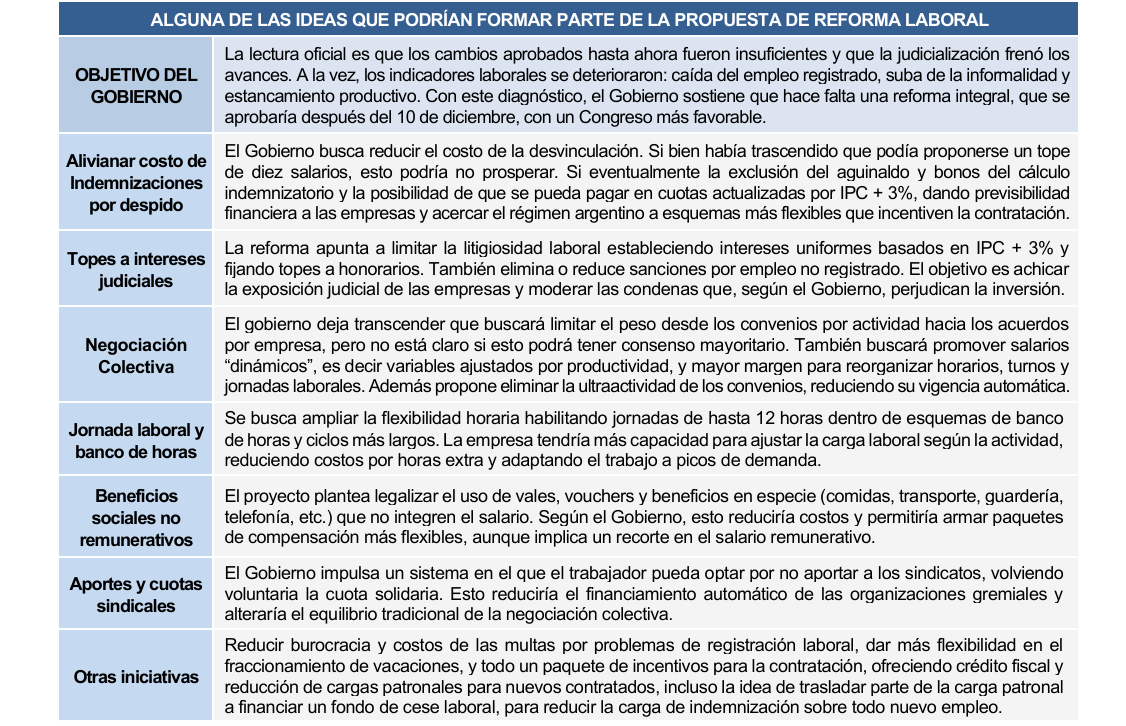

Tras el impulso electoral, el Poder Ejecutivo volvió a instalar la reforma laboral como uno de los pilares de su agenda de “reformas estructurales”. El Gobierno sostiene que la modernización del régimen de trabajo es indispensable para flexibilizar el mercado laboral, reducir costos empresariales y promover nuevas inversiones. Sin embargo, el recorrido reciente muestra que la mayoría de los intentos de reforma terminaron judicializados, recortados o bloqueados políticamente, lo que explica por qué hoy se plantea un nuevo proyecto más amplio y ambicioso. A continuación, se presenta un racconto sintético de los antecedentes y del contenido que podría formar parte de la nueva iniciativa.

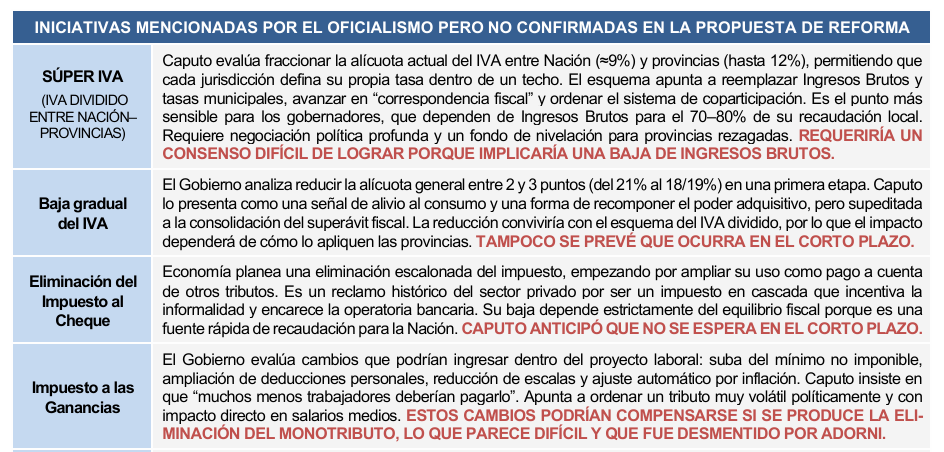

El Gobierno tantea cambios en el régimen impositivo, sin develar aún detalles

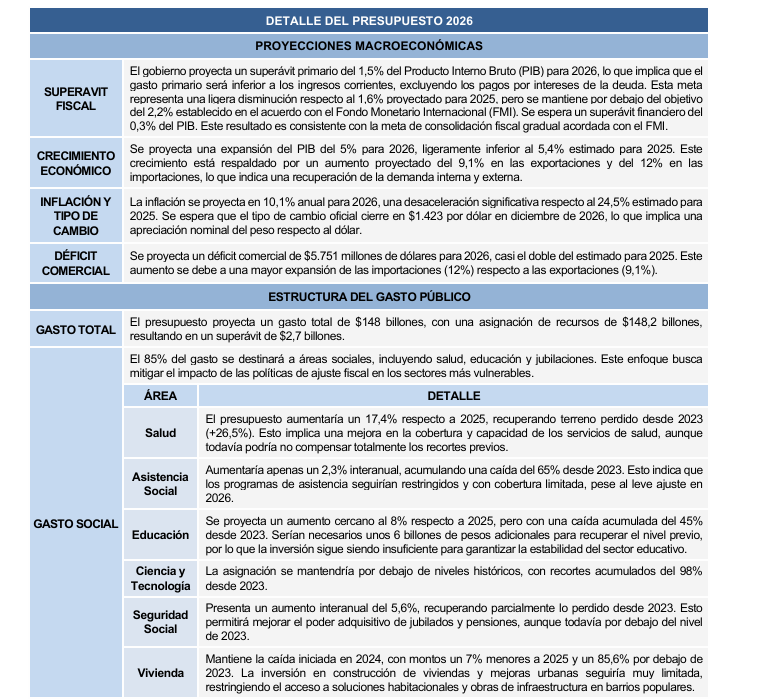

La discusión sobre la reforma impositiva comenzó a tomar volumen tras el dictamen del Presupuesto 2026 y el triunfo electoral. Aunque el Gobierno todavía no presentó un proyecto formal, distintos funcionarios – especialmente Luis Caputo y Juan Pazo – adelantaron los ejes conceptuales que se evalúan.

La agenda combina simplificación tributaria, reducción gradual de impuestos distorsivos cambios en IVA, Ganancias y Retenciones, y una reorganización del esquema de financiamiento Nación – provincias. Se trata de una reforma por etapas, condicionada al cumplimiento del déficit cero y a la negociación política con los gobernadores. Pero la complejidad de los acuerdos y la restricción presupuestaria hace que haya que tener cautela sobre cuán ambiciosa pueda ser la propuesta de reforma impositiva.

La reforma impositiva todavía no tiene un texto definido, pero el Gobierno ya instaló los ejes centrales de la discusión: un nuevo esquema de IVA, la baja de impuestos distorsivos, cambios en Ganancias y Retenciones, y la posible eliminación del monotributo.

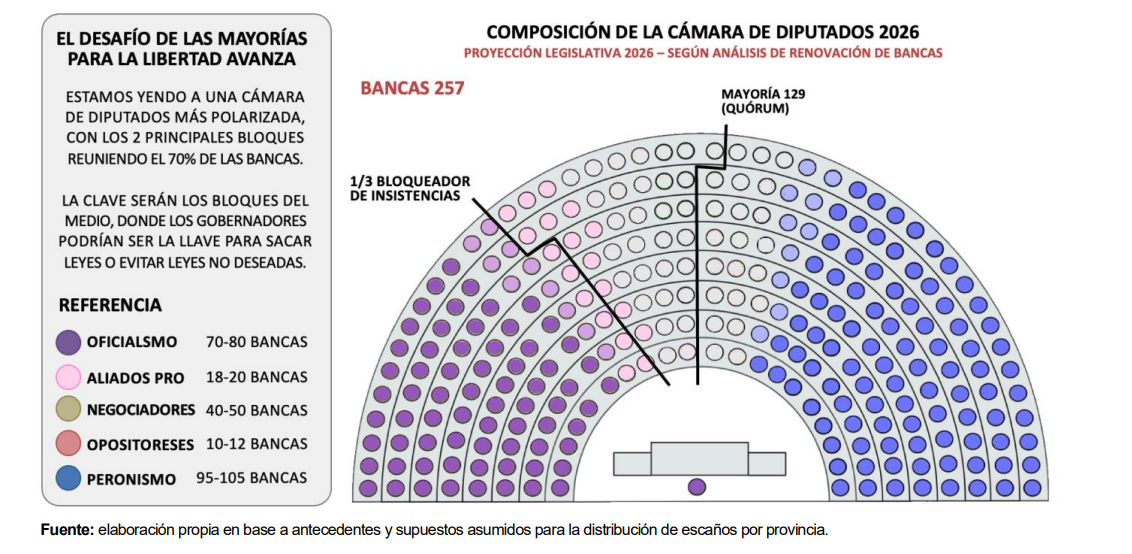

Todos estos movimientos requieren un entendimiento con los gobernadores, cuyo aval será imprescindible para modificar el sistema de coparticipación y avanzar en un “nuevo federalismo fiscal”. El Ejecutivo insiste en que la reforma será gradual y estará supeditada al equilibrio de las cuentas públicas, pero la magnitud de los cambios anticipa una negociación política compleja que se retomará con mayor claridad después del 10 de diciembre.