ESCENARIO ECONÓMICO

Se sostienen las compras del BCRA. Ayer, el dólar spot retrocedió $11 respecto al lunes (-0,7%) y finalizó en $1.457. Por su parte, el dólar informado por el BCRA también se redujo, aunque en menor cuantía (-0,2%), y cerró en $1.463. Además, por séptima jornada consecutiva el BCRA compró divisas en el mercado por USD 55 M (el mismo monto que el lunes). En este marco, las Reservas Brutas cerraron en USD 44.680 M.

Dólares paralelos con resultados heterogéneos. En la jornada de ayer, los dólares paralelos finalizaron la jornada con resultados mixtos. El dólar minorista se mantuvo casi sin variaciones ($1.483) y el Blue volvió a cerrar en $1.505. En contraste, el dólar MEP subió a $1.490 (+0,8%) y el CCL operado con CEDEARS cayó hasta $1.524 (-0,6%). En paralelo, los contratos de dólar futuro para el trimestre enero-marzo cayeron 0,2%, quedando +1,9% por encima del dólar oficial para enero ($1.484), +4,4% para febrero ($1.521) y +6,9% para marzo ($1.557).

Rueda financiera en rojo. El martes, el S&P Merval medido en dólares (utilizando CCL con CEDEARs) cayó 0,7% (USD 1.993), siendo la tercera jornada consecutiva a la baja. Por otro lado, la renta fija en moneda extranjera cerró la jornada a la baja: los Bonares retrocedieron 0,2% y los Globales cayeron 0,3%. Como resultado, el riesgo país ascendió a 581.

Las canastas (CBA y CBT) nuevamente por encima de la inflación. Las canastas que determinan la línea de pobreza e indigencia volvieron a tener importantes incrementos en diciembre: tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA; línea de indigencia) como la Canasta básica Total (CBT; línea de pobreza) crecieron 4,1%. Es decir, la CBA creció lo mismo que en noviembre, mientras que la CBT aceleró 0,5 p.p. De este modo, se posicionaron 1,3 p.p. por encima de la inflación del mes (+2,8%). En consecuencia, una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó $589.510 para estar por encima de la línea de indigencia y $1.308.713 para no ser pobre.

LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO

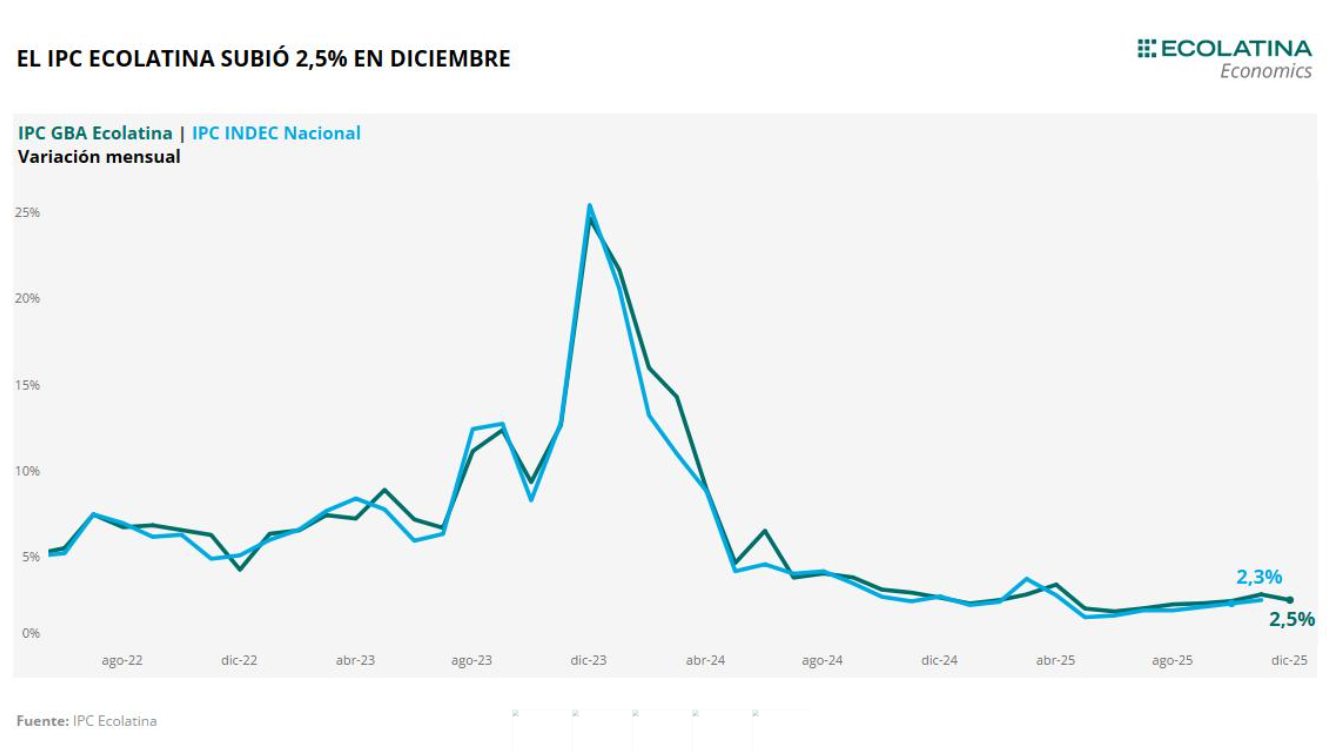

La inflación más baja en ocho años. La inflación mensual de diciembre fue 2,8%, ubicándose 0,3 p.p. por encima respecto a noviembre y acelerando por séptimo mes consecutivo. Por otro lado, los precios acumularon un aumento del 31,5% en 2025, la cifra más baja desde el 2017. Volviendo al dato mensual, el impulso vino dado por los precios Regulados (+3,3%, +0,4 p.p. respecto a noviembre), producto de la suba en Transporte (+4,0%) y Vivienda, agua y gas (+3,4%). La inflación Núcleo se ubicó en 3,0%, acelerando 0,4 p.p. frente al mes previo, en tanto que los Estacionales crecieron apenas 0,6% (-2,0 p.p.), con Prendas de vestir entre los rubros de menor variación (1,1%). Los Servicios (+3,4%) volvieron a subir más que los Bienes (+2,6%), los cuales estuvieron por debajo del nivel general. Con todo, en el promedio de 2025 los precios se situaron un 41,9% por encima del 2024, muy por debajo del 219,9% al cierre del 2024, y representando el valor más bajo registrado desde el 2018.

TENES QUE SABER

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable. En diciembre, el índice general de precios (CPI) de Estados Unidos arrojó una variación interanual de 2,7% (mismo valor que el mes anterior) y se ubicó en línea con la expectativa de mercado. El dato mensual arrojó una variación de 0,3%, igual que el último dato disponible (septiembre). Por su parte, la core (sin alimentos ni energía) fue de 2,6% interanual, ubicándose levemente por debajo de la expectativa de mercado. La estabilidad inflacionaria es una buena noticia en pos del objetivo de continuar con el sendero a la baja de las tasas de interés, aunque la recolección de datos aún se ven afectados por el shutdown y deberían ser tomados con cautela.