Economia

Em linhas gerais, o debate econômico passou por uma inflexão importante nos últimos meses, o que permite desenhar uma nova régua para o atual ciclo econômico do País. A atividade começa a mostrar uma dinâmica mais positiva, em linha com um equilíbrio macroeconômico mais virtuoso para o crescimento, com o avanço das reformas e com sinais de reconstrução do ambiente global. Assim, as discussões passaram do problema de saber onde estava o “fundo do poço” para 2019 para um debate sobre eventual viés otimista para as projeções em 2020. Os sinais mais recentes de uma onda de acomodação dos conflitos EUA-China devem conter o processo de desvalorização do dólar em relação às demais moedas, diminuindo a volatilidade da real. Essa aproximação da taxa de câmbio em torno de R$ 4,00/US$ é resultado desse movimento global combinado com sinais relevantes da agenda econômica doméstica. A Tendências manteve as projeções de 0,9% para o PIB brasileiro de 2019 e 1,8% para 2020. Trata-se de uma visão conservadora da retomada, explicada fundamentalmente pelo movimento dos rendimentos do trabalho. A autoridade monetária reduziu as expectativas por cortes mais agressivos na Selic. Assim, mantemos nossa projeção de 4,5%, sem comprometimento do quadro inflacionário.

Política

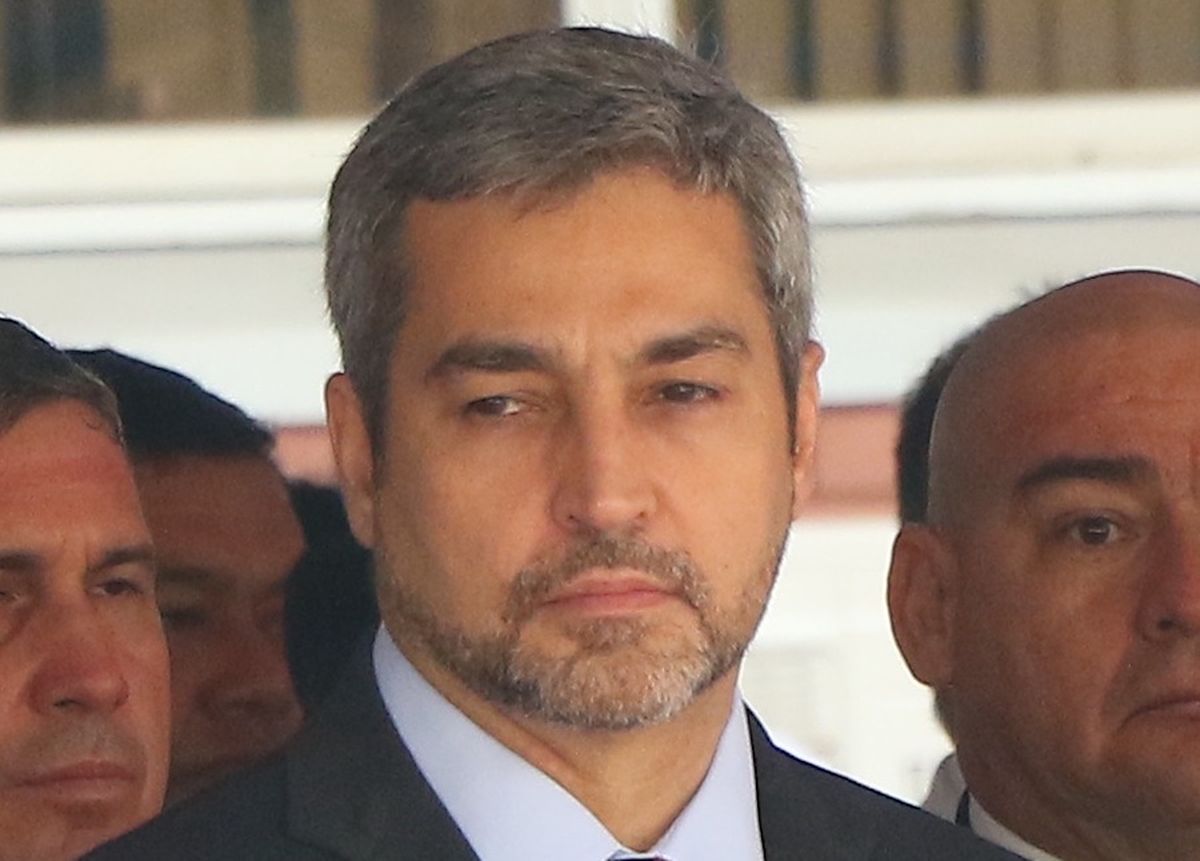

O quadro político atual confirma o cenário básico marcado pela retomada do crescimento econômico. A divulgação pelo governo de um amplo conjunto de medidas sinaliza que, de fato, o tema econômico será prioridade em termos de agenda legislativa. De todo modo, os riscos continuam elevados em função da agenda negativa em torno do núcleo familiar do presidente. O governo apresentou o conteúdo da agenda pós-Previdência e não é exagero afirmar que, em sua totalidade, o pacote representa uma miniconstituinte, tendo em vista o objetivo explícito com a refundação do Estado brasileiro, especialmente a partir das relações federativas e das prioridades orçamentárias. Em linhas gerais, a agenda é composta por quatro projetos de emendas constitucionais e mais um projeto de lei, o que antecipa um longo período de discussão legislativa. As medidas, de fato, representam mudanças no espírito da carta constitucional de 1988. Seu desenho é bastante positivo e sinaliza fôlego da agenda econômica liberal no restante da administração Bolsonaro. A relação entre União e Estados é a principal base de apoio para um cenário de aprovação das medidas mais relevantes.