Pese a la crisis, el empleo continúa creciendo

El PBI cayó 1,7% i.a. en el tercer trimestre de 2019 y, pese a la mejora en términos desestacionalizados (+0,9% en relación al segundo trimestre del año), acumula una contracción de 2,5% en el acumulado del año. Sin embargo, tal como viene sucediendo, el deterioro de la actividad económica fue acompañado por una mejora en el nivel de empleo. Según la Encuesta Permanentes de Hogares (EPH) -que releva información de 31 aglomerados urbanos-, la tasa de ocupación se ubicó en 42,6% (+0,1% p.p. en relación a igual trimestre de 2018) lo que se corresponde con un aumento de 1,2% en la cantidad de puestos de trabajo.

A su vez, la tasa de desocupación alcanzó 9,7% de durante el tercer trimestre del año (+0,7 p.p. en la comparación interanual). El incremento en conjunto de la cantidad de ocupados y desempleados se corresponde con una expansión de la Población Económicamente Activa (PEA), que avanzó 2% i.a. en el período de referencia. Esto significa que mas personas participaron del mercado laboral pero no todas pudieron conseguir un empleo.

¿Qué hay detrás de la generación de empleo?

En momentos de crisis, el aumento de la PEA se explica por el efecto trabajador adicional. Esto ocurre cuando un nuevo miembro de la familia se incorpora al mercado laboral ante la necesidad de fortalecer el poder adquisitivo. En este sentido, la caída superior al 7,5% i.a. del salario real durante el tercer trimestre de 2019 es un factor que explica este comportamiento.

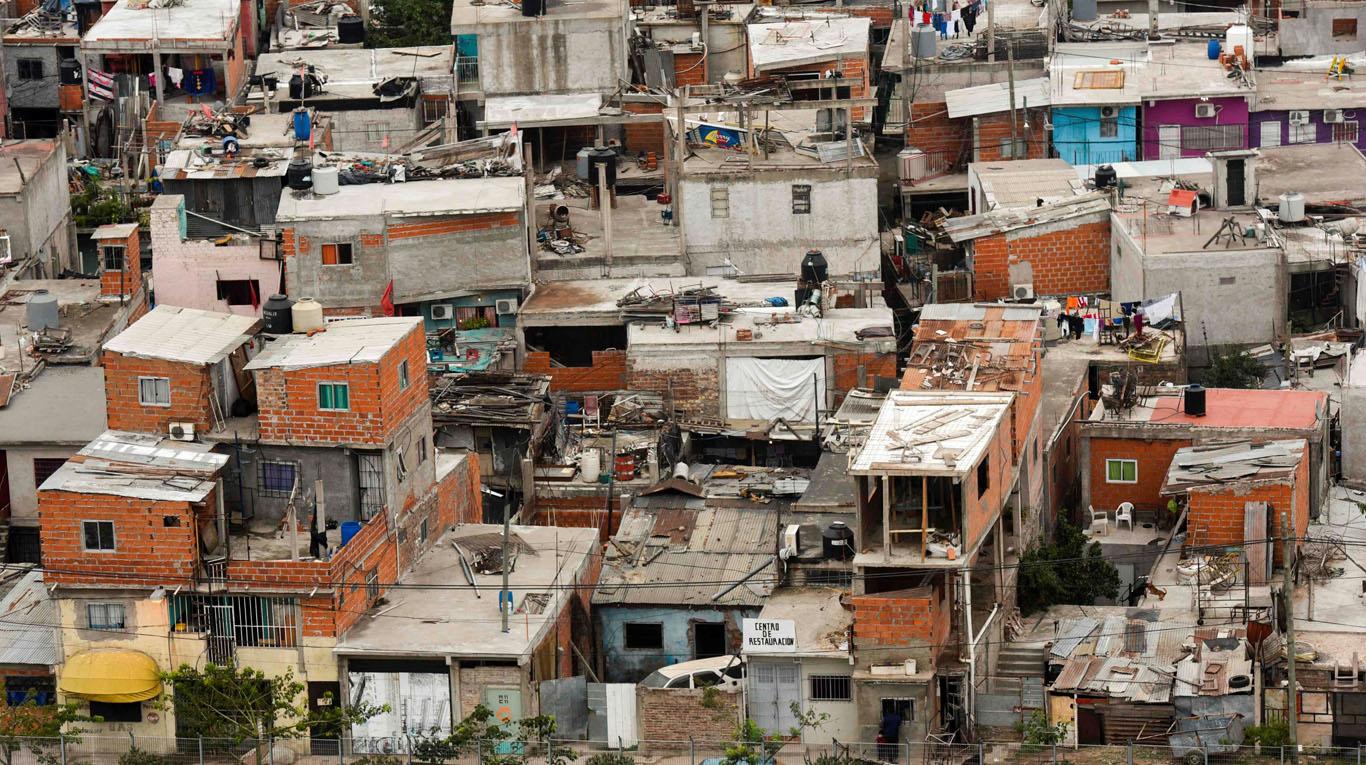

Como se mencionó anteriormente, la mayor cantidad de participantes del mercado laboral se tradujo en una mayor cantidad de desempleados, pero también en una expansión de los ocupados. Sin embargo, durante el tercer trimestre el empleo asalariado formal en la población de referencia cayó 0,5% i.a. Esto implica que la expansión del empleo guardó unicamente relación con la creación de puestos de trabajo de baja calidad. De hecho, si se suman los asalariados informales y los trabajadores por cuenta propia, actividades asociadas a una mayor precariedad y menores remuneraciones, se encuentra que exhibieron un aumento superior al 5% i.a.

Por lo tanto, si bien la crisis no provocó un significativo aumento en el desempleo, esto se debió a una proliferación de puestos de trabajo más inestables (informales o independientes) y/o con baja carga horaria (la masa de subocupados creció 10%). Por este motivo, como los trabajadores pretenden obtener mejores empleos, con mayor seguridad laboral y remuneraciones, imponen, junto a los desocupados, una mayor presión sobre el mercado laboral. Esto implica que, en sintonía con la caída de los salarios reales, permanece elevada la cantidad de personas que demandan un empleo para salir de la desocupación o cambiar la ocupación actual, con el fin apuntalar sus ingresos y/o abandonar la informalidad.

¿Qué esperamos para lo que resta del año y el inicio de 2020?

La inestabilidad cambiaria y financiera tras las PASO, así como la demora por parte del nuevo gobierno en anunciar medidas económicas concretas extendió la incertidumbre económica en los últimos meses. En consecuencia, prevemos que la situación en el mercado laboral en el último trimestre no sea muy distinta a lo observado en los primeros nueve meses, ya que la tendencia creciente del empleo será el resultado de puestos de trabajo informales o del cuentapropismo, en un contexto en el que pocas ramas de la actividad consolidan un avance. Asimismo, la profundización de la crisis podría desalentar la participación en el mercado de trabajo ante la perspectiva de no conseguir un empleo, lo que podría, en el margen, contener un avance sustantivo de la tasa de desempleo.

En lo que respecta a los primeros meses del año que viene, consideramos que una mejora en la actividad, alimentada por la expansión del consumo en el corto plazo, favorecerá la creación de empleo. Sin embargo, en tanto esta recuperación no se perciba como permanente, la probabilidad de que el empleo de calidad -principalmente asalariados formales- crezca será acotada, especialmente teniendo en consideración que la necesidad de cumplir un sendero fiscal equilibrado y sostenible no da espacio a un aumento significativo del empleo público.