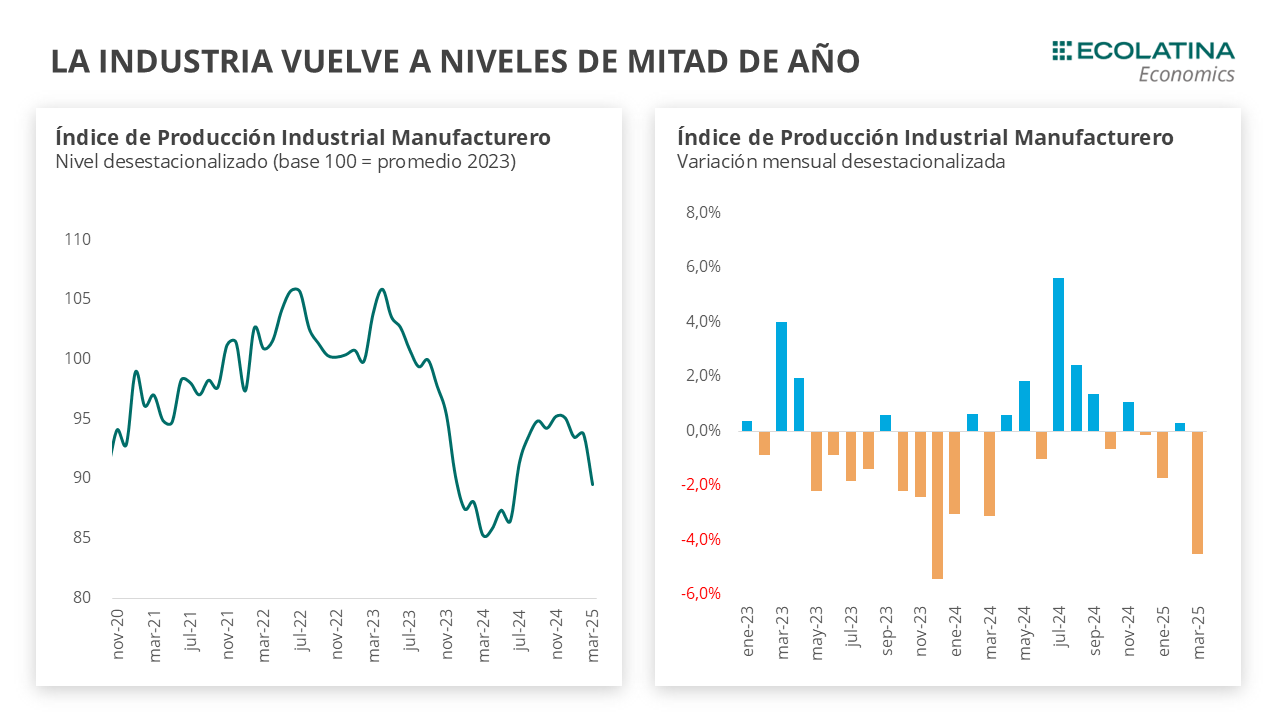

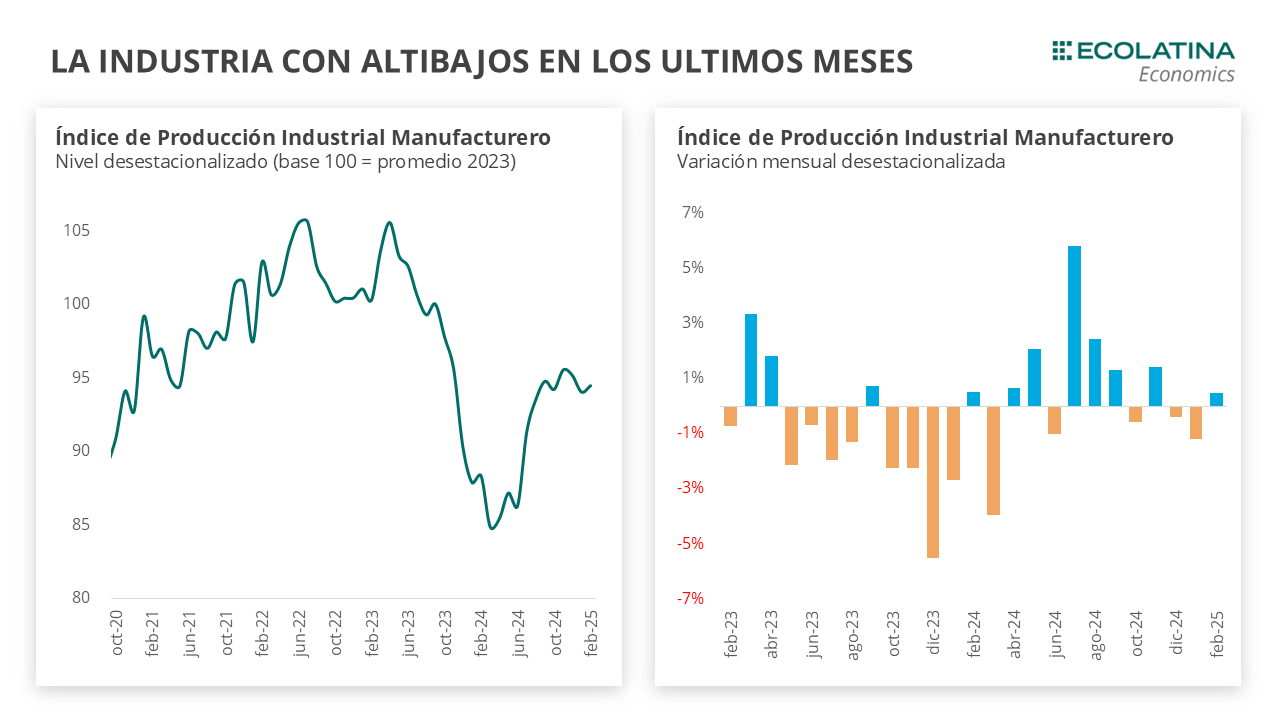

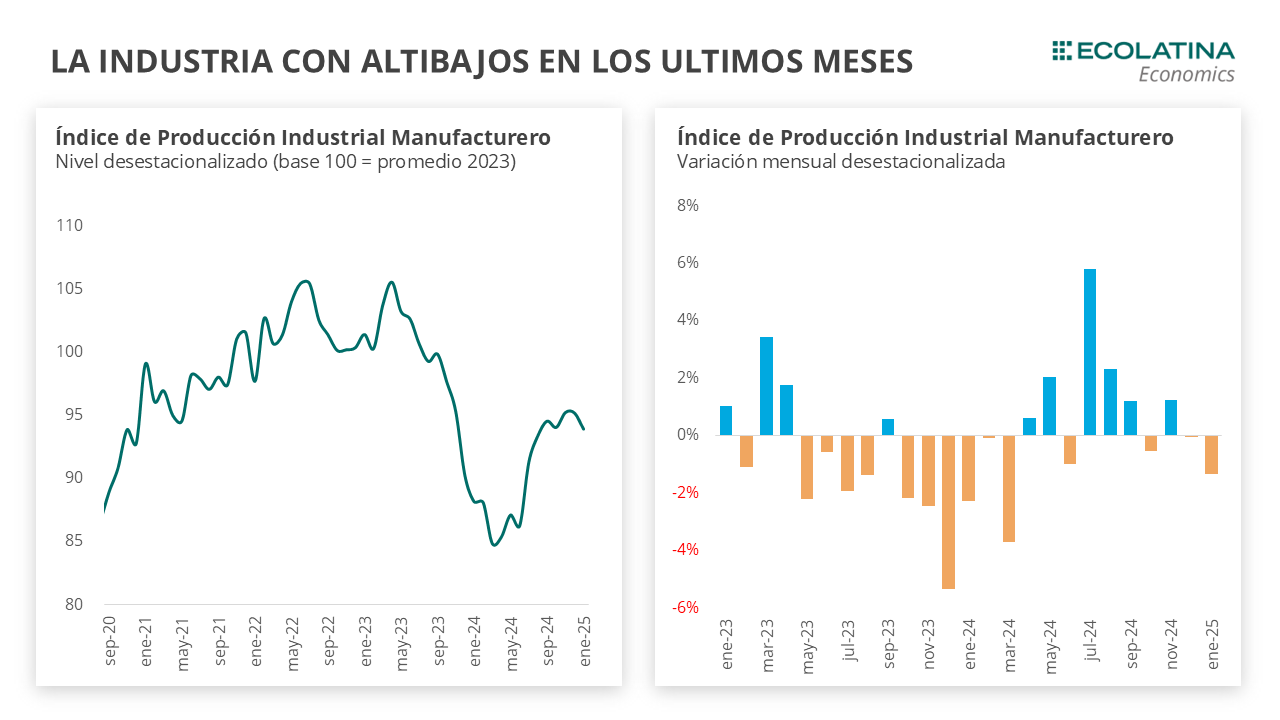

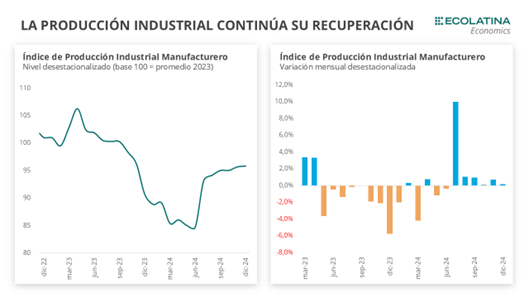

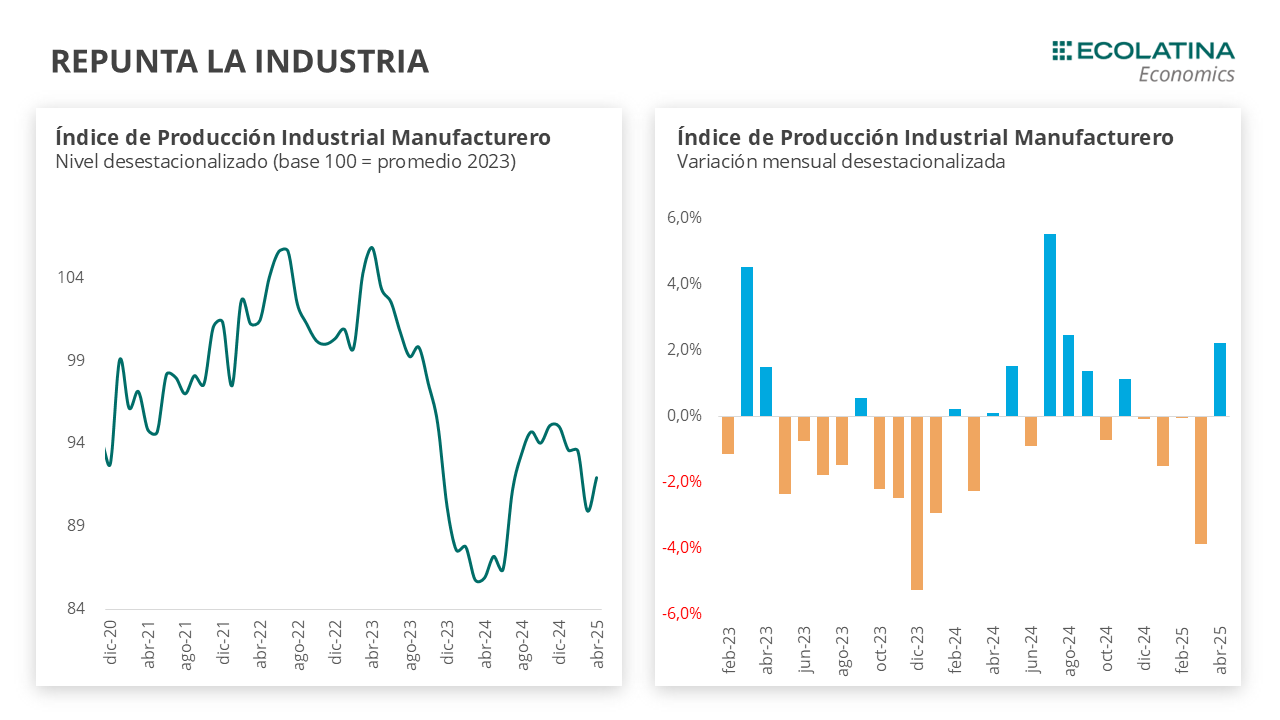

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) registró una suba desestacionalizada del 2,2% en abril de 2025 (+8,5% i.a.), lo que permitió a la industria romper una racha de cuatro meses consecutivos de caídas y situarse 7,2% por encima del piso de la recesión. Sin embargo, este repunte no compensa el retroceso de marzo.

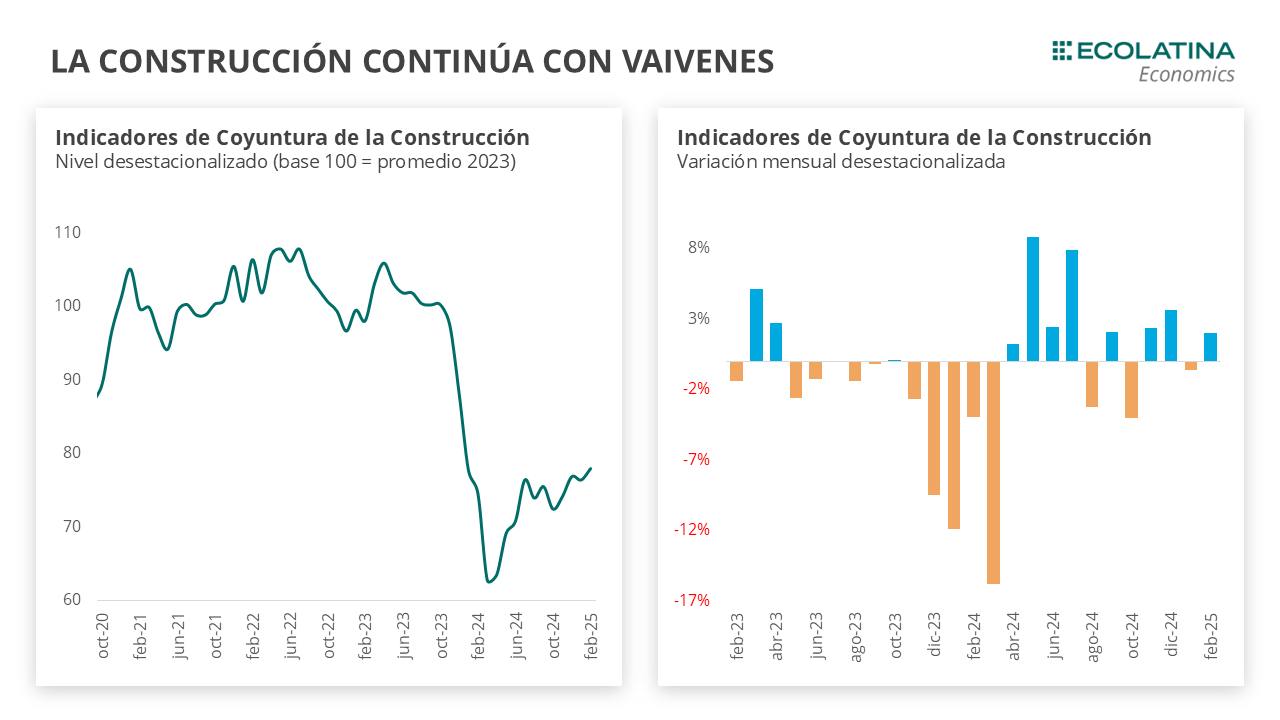

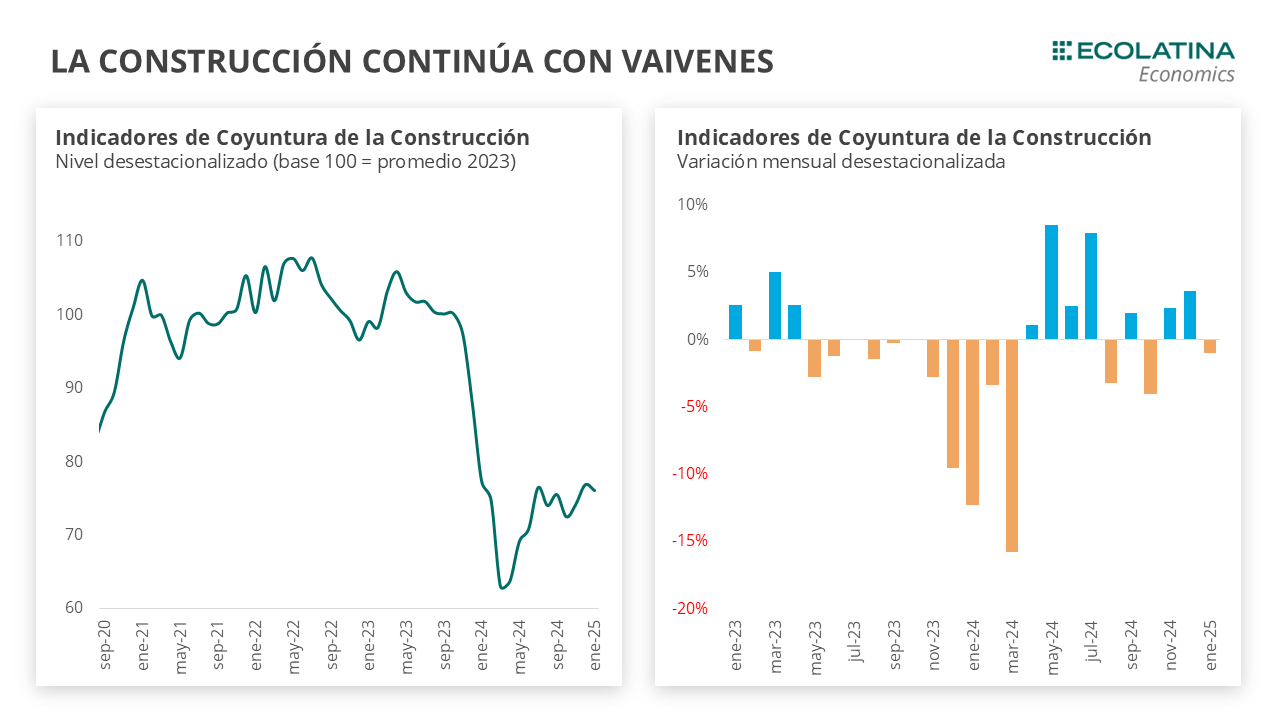

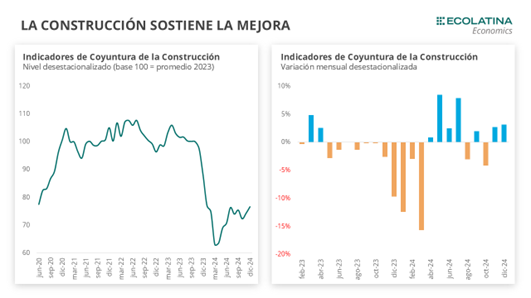

El Indicador Sintético de la Construcción (ISAC) también repuntó en abril al crecer 5,1%. De esta forma, se posicionó 26% por encima de abril del 2024 y acumula una suba de más de 10 % en lo que va del año. En línea con lo sucedido en la industria, abril presentó mejoras tras el despeje de la incertidumbre tras el cambio de esquema cambiario.

Los indicadores adelantados de la industria presentaron subas durante mayo. La producción de automóviles sostiene dos meses en verde al crecer 3,6% s.e. en mayo y se ubicó un 25,2% por encima de igual mes del año pasado. En la misma línea, el patentamiento de autos creció 2,2% respecto a abril en la serie desestacionalizada (+60% i.a.), mientras que las ventas de autos usados cayeron 4,0% (+2,6% i.a.). En este contexto, el crédito al consumo se mantiene elevado creciendo en torno al 5% mensual sin estacionalidad, y se posiciona 138% i.a.

Repunta la industria

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) registró una suba desestacionalizada del 2,2% en abril de 2025 (+8,5% i.a.), lo que permitió a la industria romper una racha de cuatro meses consecutivos de caídas y situarse 7,2% por encima del piso de la recesión. Sin embargo, este repunte no compensa el retroceso de marzo.

A nivel sectorial, once de los dieciséis sectores cerraron en verde en la serie desestacionalizada, mientras que cinco sectores no compensaron la caída de marzo. Entre las principales subas destacan los Productos de tabaco, que crecieron un 13,7% tras una caída del 33,3% en marzo, Productos minerales no metálicos (+9,1%) y Refinación de petróleo (+7,6%). Por otro lado, las mayores caídas se dieron en Productos de metal (-5,4%) y Productos textiles (-1,5%).

En términos más generales, se destaca la suba los bienes de capital (+17,0% i.a.) y los bienes de consumo no durable (+7,9% i.a.). Por su parte, los bienes de uso intermedio se recuperaron en la comparación interanual (+3,0% i.a.). A su vez, estas comparaciones interanuales coinciden con el piso de la recesión, abril del 2024, siendo representativo de la recuperación de estos sectores.

El incremento en bienes de capital se explica, en parte, por el incremento de la categoría maquinaria y equipo (+31,3% i.a.), destacándose la fabricación maquinaria agrícola, aunque la suba interanual también se explica por mantenimiento en las plantas durante abril del 2024, que implicó un freno de la producción.

La recuperación de la categoría equipos, aparatos e instrumentos, que se ubica 68% por encima de abril del año pasado, responde en gran parte al repunte en la fabricación de celulares y televisores, impulsado por una mayor disponibilidad de financiamiento. Si bien influye la baja base de comparación, esta mejora también se explica por un contexto más favorable para el consumo. En efecto, las ramas más orientadas a la demanda interna (que habían sido particularmente golpeadas por la caída del ingreso disponible) comenzaron a mostrar señales de recuperación. La estabilización de los ingresos reales y el crecimiento del crédito al consumo, que avanza a un ritmo cercano al 5% mensual, están contribuyendo a reactivar sectores sensibles al gasto de los hogares.

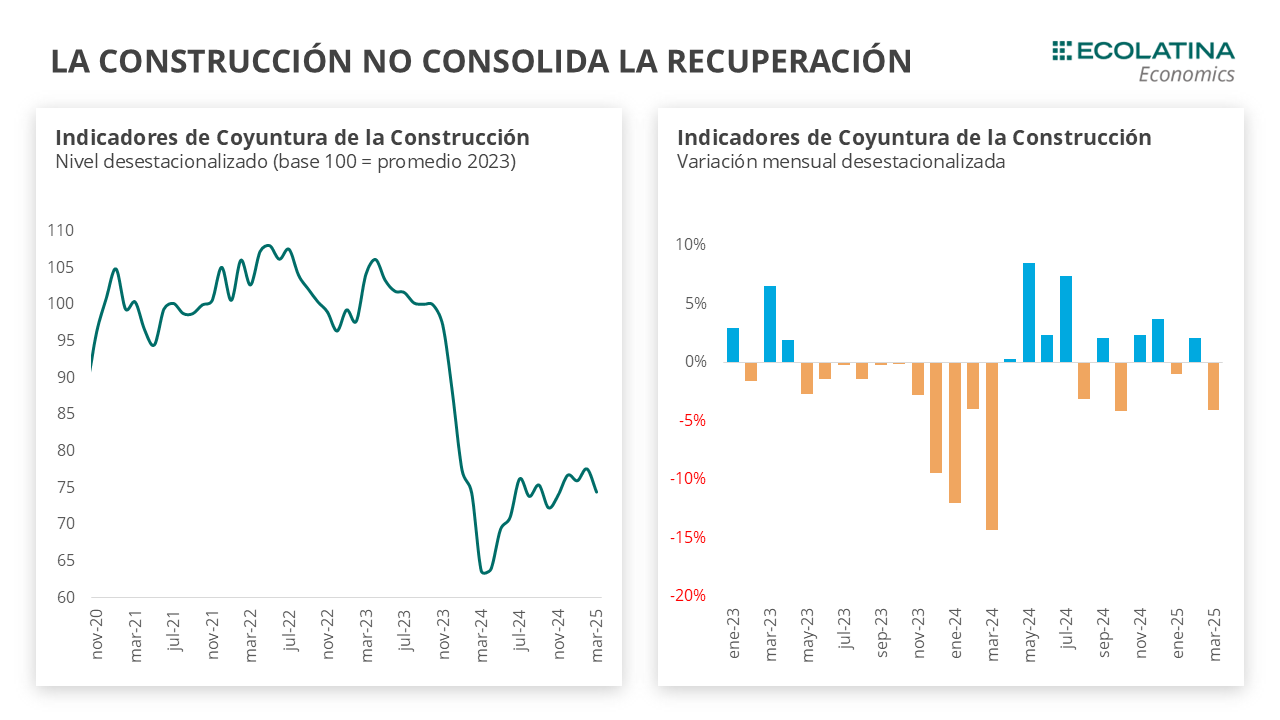

La construcción continúa con altibajos

El Indicador Sintético de la Construcción (ISAC) también repuntó en abril al crecer 5,1%. De esta forma, se posicionó un 25,9% por encima de igual mes del 2024 y acumula una suba del 10,4% en lo que va del año. En línea con lo sucedido en la industria, abril presentó mejoras luego del cambio de esquema cambiario al despejarse la incertidumbre.

En cuanto a los insumos para la construcción, casi todos cerraron con variaciones mensuales positivas en la serie sin estacionalidad, excepto Pinturas. La principal suba fue Mosaicos con un crecimiento del 42,7% y explicó 2,5 p.p. del crecimiento del índice. A su vez, también presentaron subas Pisos (+15,3%), Yeso (+6,7%) y Asfalto (+5,9%).

¿Qué esperamos hacia adelante?

La incertidumbre en torno a la sostenibilidad del esquema cambiario previo y las negociaciones con el FMI tuvo un fuerte impacto sobre la actividad en marzo, aunque este efecto no se extendió a abril. En este sentido, de cara a mayo, los indicadores adelantados de actividad muestran una tendencia de crecimiento, aunque con una dinámica ambivalente, en línea con lo observado en los meses anteriores.

En cuanto a la construcción, el sector tiene mucho más para recuperar que la industria producto de la profunda caída inicial dado su componente procíclico con la actividad económica. Sin embargo, el sector muestra una marcada volatilidad mes a mes. En mayo, el Índice Construya registró una caída desestacionalizada del 12,1% (+8,9% i.a.), mientras que los despachos de cemento retrocedieron un 8,9% (-1,0% i.a.). En línea con las caídas de mayo en el sector, las encuestas cualitativas realizadas por el INDEC reflejan la percepción de una continuidad en el estancamiento del sector para los próximos meses. En números, el 67,7% de las empresas de obras privadas encuestadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará en los próximos tres meses.

Respecto a la industria, la producción de automóviles sostiene dos meses en verde al crecer 3,6% s.e. en mayo y se ubicó un 25,2% por encima de igual mes del año pasado. En la misma línea, el patentamiento de autos creció 2,2% respecto a abril en la serie desestacionalizada (+60% i.a.), pero las ventas de autos usados cayeron 4% (+2,6% i.a.). En este contexto, el crédito al consumo se mantiene elevado creciendo en torno al 5,0% mensual sin estacionalidad, y se posiciona 138% i.a.

Más en general, creemos que el cambio de esquema económico no será tan determinante para cambiar el sendero de recuperación. Sin embargo, en el caso de la construcción, no proyectamos un crecimiento suficiente como para compensar completamente la contracción del año anterior. En cuanto a la industria, se prevé que la industria evolucione de manera heterogénea entre sectores: mientras algunas ramas lograrán recuperar lo perdido en 2024, otras podrían verse afectadas por una posible apertura de importaciones y cambios en los precios relativos, lo que podría tener un impacto negativo en el empleo, especialmente en industrias sensibles como la textil o la tecnológica.