Crece la pobreza sin empeorar la distribución del ingreso

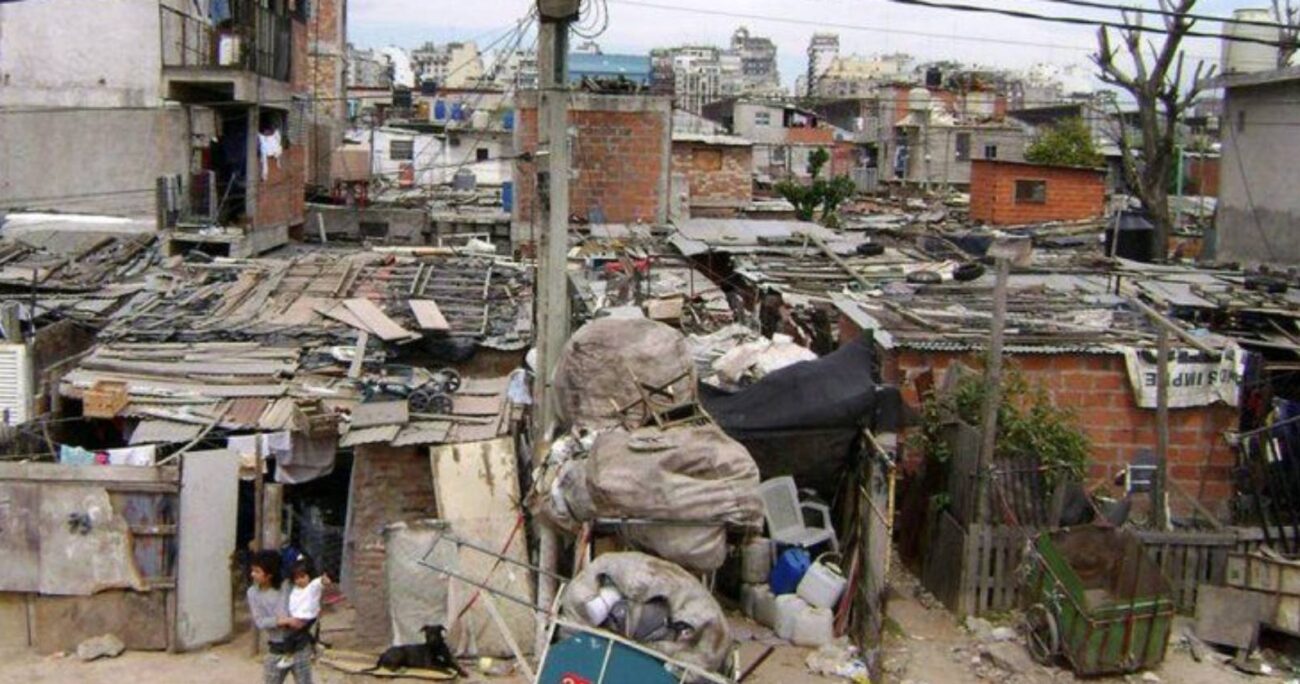

La semana pasada el INDEC informó que la tasa de pobreza alcanzó el 42% de la población durante el segundo semestre de 2020. Al mismo tiempo, la indigencia afectó a 10,5% de la población.

De este modo, la pobreza promedió 41,5% en 2020, un aumento de 6 p.p. respecto a 2019, mientras que la indigencia alcanzó a 10,5% de la población (+2,6 p.p.).

Considerando que en 2020 se verificó una desaceleración de la inflación, producto de las restricciones que se impusieron a la actividad económica y la circulación, pero que lógicamente también afectaron los ingresos. En el caso de los trabajadores registrados, la decisión fue priorizar mantener los puestos de trabajo, mientras que los informales y buena parte del cuentapropismo se vio imposibilitada de trabajar algunos meses. Por su parte, aquellos que reciben ingresos no laborales -jubilados y perceptores de asignaciones, etc- también perdieron poder de compra ante la suspensión de la fórmula movilidad luego de sucesivos aumentos por decreto por debajo de la inflación pasada y actual.

En conjunto, esto hizo que los ingresos familiares per cápita caigan, en promedio, alrededor de 12% i.a. en términos reales durante el año pasado, al deflactar por la canasta de consumo asociada a cada decil de ingreso. Esta dinámica fue relativamente homogénea a lo largo de la distribución del ingreso excepto por el 10% más pobre, que sufrió un deterioro mayor al 16% i.a. en 2020, algo que podría vincularse con la aceleración del precio de los alimentos al principio y final del año pasado.

Sin embargo, vale destacar que el significativo aumento de la pobreza no tuvo un correlato obvio en la pérdida relativa de poder adquisitivo de los sectores medios-bajos sino que se corresponde en un “corrimiento” hacia debajo del poder adquisitivo de la población en general, reforzando que el problema de la pobreza hoy en día no está vinculado tanto a la distribución del ingreso (el índice de Gini en promedio solo creció 0,1 p.p. respecto a 2019) sino a un tercer año consecutivo de recesión económica.

A diferencia del salario real (que cayó 3,6% i.a.), que contempla la performance del poder adquisitivo de un ingreso determinado, observar el ingreso per cápita familiar da cuenta del impacto que tuvo esta medida en las familias. Esto refleja que en muchos casos los alicaídos ingresos tuvieron que mantener a más personas ante la imposibilidad de trabajar y la pérdida de empleo que tuvo lugar durante gran parte del año pasado. Además, en cierta forma, conjuga el efecto en los ingresos del shock de oferta y demanda que fue la pandemia, una medida bastante más comparable al deterioro del consumo privado (más de 13% i.a.).

¿Qué esperamos para 2021?

Para este año, la situación no luce alentadora. Durante el primer trimestre la inflación nacional habría rozado 12% complicando la recuperación de los ingresos y, para peor, alimentos y bebidas habría saltado más de 13% agravando los problemas en los hogares de menores ingresos. Si bien esta dinámica podría revertirse en el segundo trimestre, las nuevas restricciones volverán a tener un efecto sobre los ingresos de las familias que, si bien serán menores a los del año pasado, dificultarán una baja significativa de la pobreza en la primera mitad del año.

Por el momento, esperamos que durante la previa electoral el gobierno maximice los esfuerzos para contener la inflación. Considerando la necesidad de apuntalar los ingresos laborales para entonces, es probable que esto implique una mejora en los indicadores sociales. Sin embargo, este efecto podría ser neutralizado por una eventual corrección tarifaria y cambiaria hacia el cierre del año que si bien no frustaría alguna mejora en términos de pobreza e indigencia durante el segundo semestre, no sería suficiente para reducir la magnitud de las mismas en 2020 en el promedio anual.