El atraso relativo del tipo de cambio y las tarifas son dos asuntos ineludibles para el gobierno en sus primeros meses de mandato. Sin embargo, este enfoque implica reconocer que otros precios están “adelantados”, como por ejemplo los salarios. Continuar el ajuste sobre el poder adquisitivo parece una tarea difícil en un contexto socio-económico tan complejo.

La resistencia de un precio relativo a ajustar, en este caso los salarios, condicionará la desaceleración de la inflación buscada por el gobierno en ausencia de un plan de estabilización. Además, considerando que el “sinceramiento de precios” que dio lugar al shock inicial se va diluyendo y algunos precios vuelven a atrasarse, la expectativa de una inestabilidad nominal es creciente.

Incluso con la depuración de los pasivos remunerados del BCRA como telón de fondo, la menor demanda de dinero, un recalentamiento de la brecha y un inminente atraso del tipo de cambio real serán factores más relevantes a la hora de determinar la dinámica inflacionaria. En este sentido, el principal desafío del Gobierno durante el semestre será que la ausencia de un plan de estabilización en el arranque de la gestión termine minando la creencia de que pueda ser capaz de llevarlo a cabo en forma efectiva.

Corrigiendo precios atrasados

La corrección de precios relativos iniciada con el cambio de gobierno tuvo como primer disparador el aumento de casi 120% del tipo de cambio. El argumento, con total sentido, era que el tipo de cambio real estaba atrasado. De hecho, no sólo el nivel del tipo de cambio real multilateral previo a la devaluación era similar al promedio de 2015, sino que también la brecha cambiaria había llegado a rozar el 190%.

Adicionalmente, el atraso estaba presente en muchos precios Regulados, especialmente en las tarifas de los servicios públicos. Si bien el gobierno anterior tímidamente intentó llevarlos al ritmo de la inflación (entre diciembre 2021 y julio 2023 los servicios públicos subieron levemente por encima del Nivel General), este esquema se interrumpió tras las PASO de agosto, momento a partir del cual la inflación acumuló más de 90% hasta fin de año.

En cualquier caso, si bien la situación dista de ser la de finales de 2015 y comienzos de 2016, el atraso a corregir es significativo. Con una inflación mensual que se encuentra cómodamente en los dos dígitos, cada mes que pasa hace necesario un ajuste futuro mayor para corregir dicho rezago.

Sin embargo, solamente desde el cambio de mandato tuvieron lugar aumentos de combustibles, prepagas y recientemente (de forma acotada) del transporte público, restando todavía precisiones sobre la magnitud y timing de los incrementos del resto de los servicios. No obstante, se prevén aumentos importantes en los primeros meses del año y la búsqueda de alguna forma de indexarlos para evitar un nuevo atraso que condicione el ambicioso objetivo fiscal del Gobierno para este año.

En tercer lugar, los controles de precios en bienes de consumo masivo (a los que se recurrió continuamente durante la administración previa) también provocaron que estos subieran menos que la inflación. Consecuentemente, la eliminación de los controles provocó ya en diciembre un importante incremento en este grupo (incluso ya habían comenzado a despegar semanas atrás), que rápidamente buscaron corregir su atraso.

Precios ¿adelantados?

En resumen, tenemos tres precios relevantes dentro de la economía que intentan corregir su atraso relativo. Detrás de esta lógica subyace la noción de que hay precios que están “adelantados” respecto a los primeros. Los candidatos de este grupo son (1) los bienes importados -y sus sustitutos domésticos-; (2) los salarios que, en el lenguaje del IPC son, a grandes rasgos, los bienes no alimentarios (electrodomésticos, indumentaria, herramientas, artículos de tocador y limpieza, autos, juguetes, etc.); y los servicios privados.

No es ninguna novedad que los precios de los bienes importados han aumentado bastante el último tiempo. La pérdida de relevancia del tipo de cambio oficial y la menor competencia externa propició su encarecimiento a lo largo del último tiempo. Si bien vendedores con stock podrán mostrar una moderación en los precios si la pérdida del poder adquisitivo desploma la demanda -algo de eso se ve en enero-, no hay elementos para creer que estos precios no continuarán aumentando más o menos al ritmo del resto de los precios hasta que, al menos, se permita una mayor oferta vía mayores importaciones, una decisión que tiene sus propios desafíos macroeconómicos, especialmente en un contexto de escasez de dólares. En resumen, los precios de los bienes que estaban valuados a un tipo de cambio más alto que el oficial -antes de la devaluación- estarán caros en dólares.

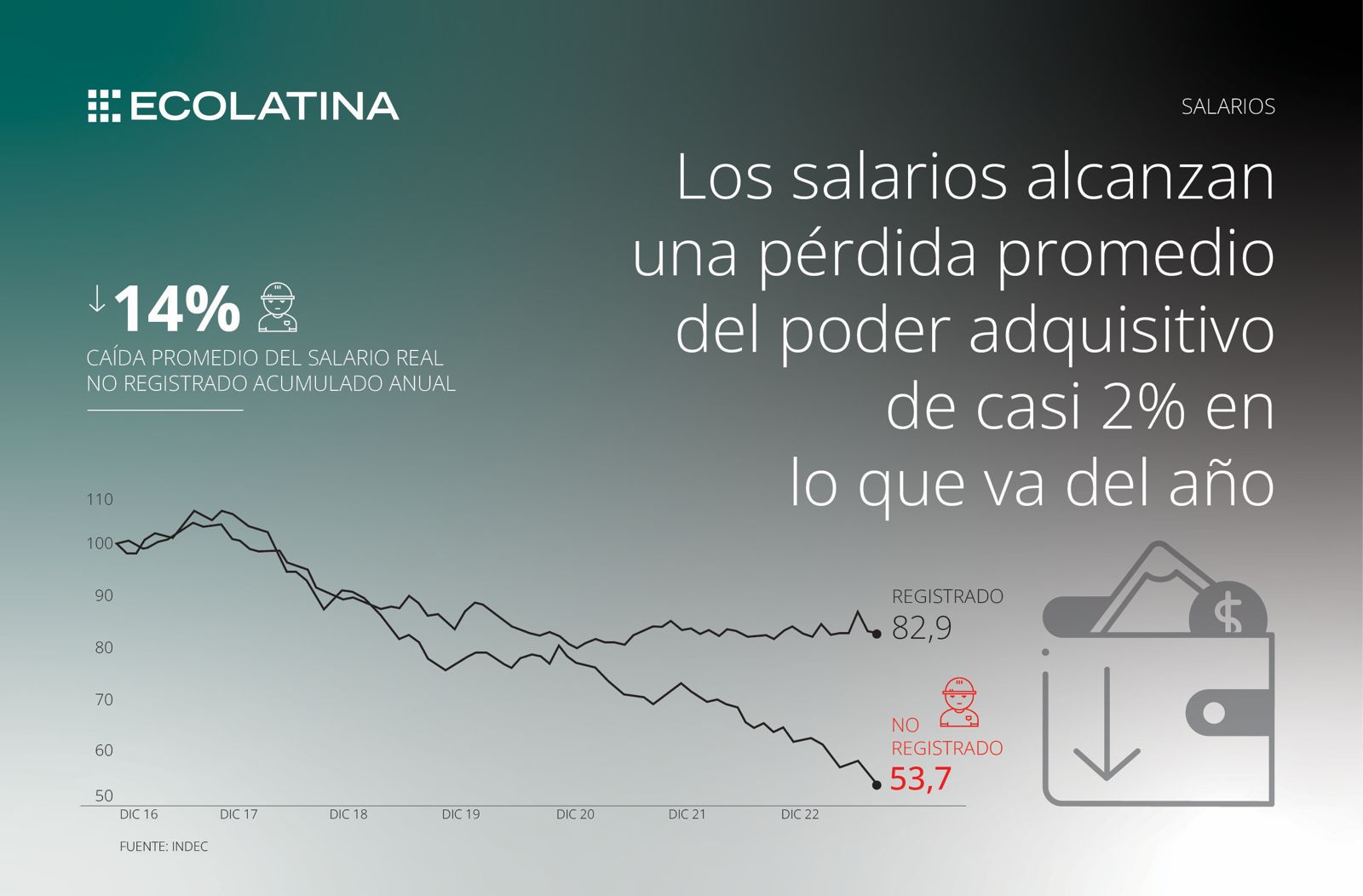

Esto nos lleva al otro punto: ¿qué pasará con los salarios? Siguiendo la lógica de lo expuesto, en este esquema serían la variable de ajuste, tal como explorábamos en este informe. Sin embargo, el hecho de que el salario real se encuentre más de 20% por debajo del promedio de 2017 y que el sector sindical ahora se presenta más combativo son cuestiones que marcan que este precio relativo tendrá cierta resistencia a continuar siendo ajustado.

Por lo tanto, si un shock inicial que busca corregir precios relativos atrasados termina desencadenando aumentos en otros precios que quieren evitar ser la variable del ajuste, tenemos el primer problema: la inflación demora en desacelerar su marcha. Además, el “sinceramiento de precios” que inició la secuencia se va diluyendo y algunos precios vuelven a atrasarse, elevando la expectativa de nuevos ajustes que reinicien el proceso, dejándonos en la puerta del segundo problema: los riesgos de una espiralización nominal.

Por último, vale mencionar que bajo la discusión que está ocurriendo en el Congreso acerca de la Ley Omnibus enviada por el oficialismo, lo que suceda con la inflación puede condicionar el objetivo fiscal propuesto por el gobierno. Por caso, no es lo mismo una fórmula de movilidad jubilatoria que ajuste en base a la nominalidad del mes o trimestre previo, ya que una lenta desaceleración de la inflación favorecería más el ajuste fiscal (inicialmente) en el segundo caso.

¿Qué esperamos para los próximos meses?

Considerando que apenas se ha comenzado a desandar el camino de corrección de precios relativos -como mencionamos todavía restan definiciones acerca de las tarifas-, prevemos que durante el primer semestre la inflación irá desacelerando de los niveles actuales, aunque sin alcanzar a ser de un dígito en este periodo.

De hecho, esta dinámica tendrá lugar incluso con la depuración de los pasivos remunerados del BCRA como telón de fondo, proceso en el cual el Gobierno busca reducir los pesos en circulación y moderar la expectativa de crecimiento de los agregados monetarios con una tasa real negativa. Justamente, dado que prevemos que esta estrategia se mantenga a lo largo del semestre, la contrapartida sería una alicaída demanda de dinero y una brecha que al menos se estacionaría en la zona del 50%, condicionando la liquidación del agro y la acumulación de reservas. Un riesgo latente es que estos factores podrían ser más determinantes para la dinámica inflacionaria en el corto plazo que lo que ocurra con la hoja de balance del BCRA.

Por otro lado, en los próximos meses, e incluso abandonando el crawling peg cercano al 2% mensual, el tipo de cambio real se irá apreciando considerablemente, incrementando la expectativa de una nueva devaluación y sumando ruido acerca de la sostenibilidad de la estrategia del gobierno.

Quizás este será el principal desafío del Gobierno durante el semestre: frente a los riesgos señalados, que la ausencia de un plan de estabilización en el arranque de la gestión termine minando la creencia de que pueda ser capaz de llevarlo a cabo en forma efectiva.